WAS GIACOMO CASANOVA IN DER SCHWEIZ SAH, UND WAS ER ÜBERSAH

- hugo2825

- 20 lug 2025

- Tempo di lettura: 11 min

Aggiornamento: 25 lug 2025

Casanova, der Vielgereiste

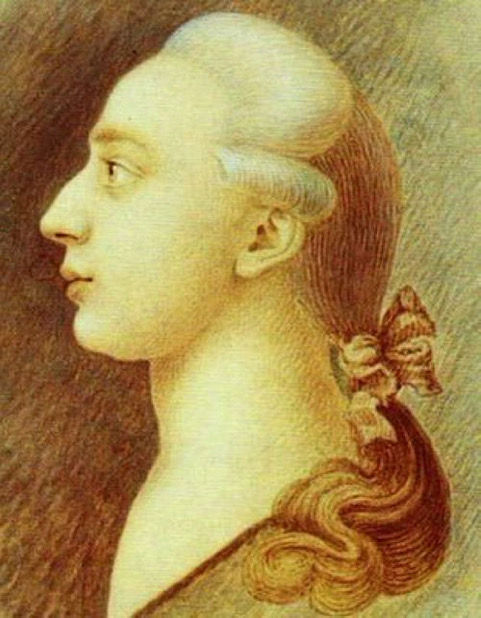

Worauf Giacomo Casanovas (1725-1798) Berühmtheit beruht, ist allseits bekannt. All das Viele, das er selber so ausführlich beschrieben hat, ist im Verlauf der Jahrhunderte dazu noch von Dritten eingehend nachgezeichnet, analysiert und auch auf seinen tatsächlichen Wahrheitsgehalt überprüft worden.

Hier interessiert aber eine andere, wenig beachtete und kommentierte Seite dieses italienischen Exzentrikers: Er zählt nämlich auch zu den grossen Reisenden der Weltgeschichte. Casanova war in seinem Heimatland Italien überall zu Hause, von den nördlichsten Gegenden bis zu den südlichsten im fernen Sizilien. Ebenso bekannt war er in Frankreich, Spanien und Portugal; er bereiste auch Deutschland intensiv, die skandinavischen Länder, und er ging beziehungsweise er fuhr bis nach Petersburg und weiter nach Moskau. Und wie zu erwarten, hielt sich Casanova auch in der Schweiz auf. Er durchstreifte Helvetien, als er von Deutschland kam oder als er in den Süden zurückkehrte.

Wer aber erwartet, Casanova reihe sich in die Tradition der grossen, erkenntnisreichen Wanderphänomene der Weltgeschichte ein, etwa der Engländer Fynes Moryson (1566-1630) und Thomas Coryat (1577-1617), des Deutschen Johann Gottfried Seume (1763-1810) und des unvergleichlichen Reiseschriftstellers Heinrich Heine (1797-1856), oder des weniger bekannten, aber an allem interessierten sudetendeutschen Wanderburschen Wenzel Abert (1842-1917), wird enttäuscht sein. In Casanovas Geschichte meines Lebens beschrieben in zwölf Bänden ist es vor allem Band sechs, in dem seine Erlebnisse in der Schweiz beschrieben sind; am Ende des elften Bandes folgt noch ein kurzer Aufenthalt in Lugano.

Schaffhausen, unerkundet

Von Stuttgart kommend reiste Casanova um 1760 in Helvetien ein. Seine erste Station war Schaffhausen. Das Flüchtige seines Reisens zeigt sich bereits hier. Die Stadt ist ein Juwel. Sie besticht durch ihre Erker, von denen es hunderteinundsiebzig geben soll, die meisten in der ganzen Schweiz, durch die Freskomalerei am Haus zum Ritter aus dem fünfzehnten Jahrhundert und durch viel Sehenswertes mehr. Die verwinkelten, engen Strässchen in Schaffhausen, die zahlreichen versteckten Vorplätze, die zum Entdecken einladen, die Brunnen und die imposanten, herrschaftlichen Häuser aus der Renaissance ziehen auch heute viele Touristen an. Casanova zeigte aber keinerlei Interesse, sich auch nur umzuschauen, geschweige denn die Stadt kennen zu lernen. Auch der atemberaubende Rheinfall, der Goethe und viele andere Geistesgrössen beeindruckte, entgeht ihm. Jedenfalls sagt er dazu nichts.

Zürich, Einsiedeln und zurück

Casanova kam mit der Deutschen Post in Schaffhausen an, und weil es in der Schweiz keine Postbeförderung gebe, sei er mit dem Mietfuhrwerk gerade nach Zürich weitergereist. Dort quartiert er sich im Gasthof „Zum Schwert“ ein. Zürich sei die reichste Stadt der Schweiz, hält er lapidar fest, aber er habe „vorher nicht die geringste Absicht gehabt, nach Zürich zu gehen.“ Und diesen Eindruck gewinnt man in der Tat, liest man seine Ausführungen zur Stadt. Sie war für ihn nichts mehr als ein zufälliger Aufenthalt. Es passiert denn nach seiner Ankunft dort auch nichts Erwähnenswertes; Zürich weckte bei Casanova keine Neugier. Das Hotel “Zum Schwert“, auch bekannt als das „Haus zum Schwert“ in der Züricher Altstadt, war die Absteige Nummer Eins. Das Gasthaus bestand seit dem dreizehnten Jahrhundert und war ein Begegnungszentrum der internationalen Prominenz der ersten Garde aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Vor, während und nach Casanovas Aufenthalt beherbergte das „Schwert“ beispielsweise den russischen Zaren, König Gustav Adolf von Schweden, Mozart Sohn und Vater, Johann Wolfgang von Goethe und zahlreiche weitere Notable. Aber Casanova zeigt sich auch hier nicht wachsam, nicht interessiert. Vielmehr ist er ganz mit sich selbst beschäftigt. Er sinniert stattdessen nach dem Abendessen im Speisesaal des „Schwert“ über sein Leben und sein Vermögen. Und bereits am folgenden Morgen bricht er wieder auf, geht „ohne Frühstück aus dem Hause, ohne zu wissen wohin“ und verlässt die Stadt bereits wieder. Nach einem sechsstündigen Fussmarsch erblickt er eine Kirche, ein Kloster. Er hat Einsiedeln erreicht. Seine angegebene Reisezeit ist allerdings nicht glaubwürdig, umso weniger als er „langsamen Schrittes gelaufen“ sei; sie dauert zu Fuss viel länger. Und in Einsiedeln schildert er eine Episode, die nur allzu typisch für ihn ist, die zum Schmunzeln ist, und auch etwas lachhaft.

Nachdem ihm der Abt des Benediktinerklosters die Kirche gezeigt hat, hat Casanova dann gleichsam seine Epiphanie. Ihn „wandelte eine unbegreifliche Laune an - nämlich Mönch zu werden“, und er legt dem Abt sofort eine „Generalbeichte all seiner Sünden ab, (…) drei Stunden hintereinander eine Menge anstössiger Geschichten“. Er sieht dann „ein zehnjähriges Noviziat“ vor. Dass es sich um eine „unbegreifliche Laune“ handelte, zeigte sich aber alsbald. Casanova, zurück in Zürich, besucht ein Orchesterkonzert und erspäht dort „drei oder vier hübsche Damen, die mir gefielen und die sich oft nach mir umsahen“. Somit ist es mit seiner „frischen Bekehrung“ bereits wieder vorbei. Er macht einer der Angebeteten den Hof, zieht ihre Strümpfe herunter und betastet ihre „wundervoll geformten Waden“. Es sind Solothurnerinnen, denen er in ihre Heimatstadt zu folgen beschliesst. Seine gescheiterte Bekehrung schildert er so: Ein barmherziger Engel sei eigens aus Solothurn gekommen, um ihn vor der Versuchung zu bewahren, in ein Mönchskloster einzutreten. Es seien alles „Luftschlösser“ gewesen.

Und halten wir fest: Wie zu Schaffhausen hat uns Casanova auch zu seinem Aufenthalt in Zürich kaum Wesentliches zu berichten.

Solothurn, die französische

Dann also die Abreise nach Solothurn. Zu Baden bemerkt er beim Vorbeifahren beiläufig, dass sich dort „die Kantone zum grossen Ständerat“ treffen. Es handelt sich um die so genannte Tagsatzung bis zur Gründung der modernen Eidgenossenschaft im Jahre 1848. Es fällt auf, dass Casanova mehr Anteil nimmt, wachsamer wird, je länger er in der Schweiz unterwegs ist. Solothurn besuchte er nur, weil er in Zürich einer Tochter dieser Stadt begegnete, die er anbetete - eine „wunderbare Amazone, die der Himmel erschaffen hatte“ - und der er dann nachspürte. In Solothurn hält er nochmals fest, dies sei „viel vernünftiger, als in Einsiedeln Mönch zu werden.“ Er spielt in Solothurn sogar eine Rolle im Theaterstück „Die Schottin“ und nimmt an Bällen teil. Casanova erwähnt den Ambassadorenhof und weiss, dass dies damals das Palais des französischen Botschafters in der Schweiz war, weshalb Französisch in Solothurn einen hohen Stellenwert habe. Weitere Eindrücke der barocksten Stadt der Schweiz bleiben aber aus.

Sein Fazit vor der Abreise aus Solothurn ist gemischt - „eine Stadt, wo ich im Vergleich zu den erlittenen wirklichen Verlusten nur schwache Siege davongetragen hatte.“ Dazu passt, dass er sich am Ende seines Aufenthaltes in Solothurn wahrscheinlich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hatte. Es sollte dies nicht das erste und nicht das letzte Mal sein, und gemäss seiner Lebensbeschreibung verhalf er sich auf wundersame Weise immer wieder erfolgreich mit Selbstmedikation. Dennoch: Seine Beobachtungen und Erlebnisse in der Ambassadorenstadt fallen etwas weniger dünn aus als bei seinen vorangegangenen Aufenthalten.

In Bern, bei Bernburgern und Patriziern

Dies gilt dann in noch ausgeprägterem Ausmass für Bern, wo Casanova nachher drei Wochen zubrachte. Möglicherweise handelt es sich beim Gasthaus „Zum Falken“, wo er abstieg, um das Restaurant gleichen Namens, das auch heute noch in dem von ihm angegebenen Teil der Altstadt existiert. Dafür spricht, dass Casanova auf eine kleine Anhöhe in weniger Metern Entfernung gelangte und dann hinunter auf einen „kleinen Fluss“ schaute. Es ist die Aare, die pittoresk rund um Bern fliesst und in deren Lauf die Stadt gleichsam eingebettet ist. Klein ist die Aare heute keinesfalls, vielmehr breit, und sie kann oft reissend, geradezu gefährlich sein. Möglicherweise erfolgte nach Casanovas Zeit eine Flusskorrektur. Casanova hätte dann von der so benannten Münsterplattform hinunter auf die Aare geschaut, ein in der Tat auch heute imposanter Anblick. Damals wie zu unserer Zeit führt eine Treppe hinunter zum Fluss, zum heutigen Aareschwimmbad Marzili; Casanova spricht auch passend dazu von „etwa hundert Stufen“. Zur Zeit seines Besuches befanden sich dort aber die Bäder der vornehmen Bernburger, und auch Bordelle fehlten nicht. Casanova spricht von „dienstbaren Mädchen“, von einem „Schwarm derber Schönheiten“, die ihn bedienten. Die erotischen Erfahrungen und etwas ausufernden obszönen Bemerkungen Casanovas dazu wollen wir übergehen. Jedenfalls: Er hatte bezeichnenderweise auch in Bern den Instinkt, gleich bei seiner Ankunft das zu finden, was er überall suchte, neue Erlebnisse in eroticis. Und seine amourösen Abenteuer in der heutigen Bundesstadt waren reich, wenn auch, wie er lamentiert, die Bernerinnen ihm als derb erschienen seien und manch eine ihn nicht hätte verführen können, selbst wenn sie schön gewesen sei. Es mag auch an der bekanntlich etwas schwerfälligen Berner Sprechweise gelegen haben, wie er insinuiert.

Casanova verkehrt in der haute volée Berns, Angehörigen des Patriziergeschlechts der von Muralt, mit denen er sich mehrmals abspeist. Er stellt fest, dass Berner Damen sich gut kleiden, sich gewandt benehmen und fliessend Französisch sprechen. Sie erfreuten sich grösster Freiheit, doch müssten sie auf Geheiss ihrer Ehemänner um neun Uhr Abends zu Hause sein. Casanova lernt zum ersten Mal während seiner Reise durch Helvetien eine Schweizer Stadt kennen. Er zeigt Interesse für Exerzierübungen der Bernburger, die ihm Monsieur de Muralt vorzeigt; oder er will wissen, welcher Sinn dem Bär im Berner Wappen zukommt, erfährt, wie mächtig der Kanton Bern ist und lernt die verschiedenen Regierungssysteme der andern Kantone kennen.

Nachdem er in Bern Empfehlungsschreiben für Besuche bei Nobelleuten in Lausanne erhalten hat, beschliesst er in die Romandie, die Westschweiz, weiter zu reisen. So interessiert wie in Bern haben wir Casanova in keinem anderen besuchten Ort auf seiner bisherigen Reise durch Helvetien kennen gelernt. Sein Fazit zu seinem Aufenthalt in Bern ist denn auch nur gut:

„Ich verliess Bern in einer sehr natürlichen Trauer. Ich war in dieser Stadt glücklich gewesen und denke noch jetzt niemals ohne Vergnügen an sie.“

Bei Dr. Herrenschwand auf dem Herrensitz und späteren Schloss Greng nahe Murten

Casanova unterbrach seine Reise in die Westschweiz schon nach etwa dreissig Kilometern in Greng bei Murten, wo er einen illustren Zwischenhalt beim hoch angesehenen Arzt Johann Friedrich von Herrenschwand machte. Dieser war eine international bekannte und begehrte medizinische Koryphäe der Zeit; er war Leibarzt mehrerer europäischer Fürsten, beispielsweise der von Sachsen-Gotha, Hessen-Homburg oder des polnischen Königs, diente als Militärarzt in Belgien und wurde in der letzten Phase seines Lebens nach Bern berufen. Herrenschwands Abhandlung von den vornehmsten und gemeinsten innerlichen und äußerlichen Krankheiten hatte offensichtlich Bestsellerstatus; bibliographische Recherchen ergeben, dass sein medizinisches Vademecum in mehreren Auflagen erschien, auch heute noch an der Berner Universitätsbibliothek ausgeliehen werden kann und sogar online aufgeschaltet ist. Es war denn auch die Aristokratin Madame d’Urfé, die Casanova beauftragte, Dr. Herrenschwand um einen schriftlichen Rat bezüglich eines Bandwurms zu erbeten, vergütet mit zwei Louis, wie es heisst. Bereits etwas angejahrt wurde Madame d’Urfé eine der gleichsam zahllosen Gespielinnen Casanovas; sie ist auch in Fellinis Verfilmung von Casanova zu bewundern.

Dr. Herrenschwand lud Casanova bei sich zu Hause zu einem Essen ein. Was Casanova vorfand war aber noch nicht das heutige Schlossareal, sondern ein vornehmes Herrengut, das der wohlhabende Arzt erworben hatte. In den 1780er Jahren ging es dann in den Besitz eines Gesandten des französischen Königs über, der es zu einem Schloss mit einem gross angelegten Garten umbauen liess.

Ansichten von Dr. Herrenschwands vornehmem Anwesen sind nicht ausfindig zu machen, und Casanova macht, einmal mehr, auch dazu keine weiteren führenden Beobachtungen. Aber ein entzückendes Aquarell des Schlosses von Mathias Gabriel Lori aus dem Jahre 1804 gibt es zu bewundern.

Der Maler wählt die Südseite desselben mit Blick auf den Innenhof; im Zentrum des Vorgartens steht ein ovaler Brunnen mit überfliessendem Wasser, welches von einem Becken aufgefangen wird, möglicherweise künstlich angelegt in Anlehnung an die englische Landschaftsarchitektur oder Rousseaus Naturverbundenheit, der auf der Flucht vor der Obrigkeit ganz in der Nähe, auf der Petersinsel am Bielersee, Unterschlupf gefunden hatte. Und auch zu Rousseau wird sich Casanova am Ende seiner Schweizerreise noch äussern. Die zwei winzig gezeichneten Frauengestalten auf der Treppe, die geschlossenen Jalousien, auch die beiden Störche, deuten auf einen idyllischen Sommertag hin. Durch die verschiedenen Perspektiven gelingt dem Maler Lori, das Zusammenspiel zwischen Natur und Kultur und einen Augenblick der intimen Idylle an diesem von Casanova besuchten Ort ins Bild umzusetzen.

Das Schloss Greng und ein dazu gehörender Landwirtschaftsbetrieb mit Stallungen war im letzten Jahrhundert über vierzig Jahre im Besitz der Bernerin Anna Nussbaum, auch bekannt als Pionierin der vegetarischen Küche nach Dr. Bircher-Benner in der Stadt Bern. Das reiche Bild befindet sich im Familienbesitz und wurde von Frau Suzanne C. Cottier, einer Enkelin der einstigen Besitzerin des Schlosses Greng, zur Verfügung gestellt, ebenso ihre kundigen Erläuterungen dazu.

In Roche bei Albrecht von Haller, in Genf bei Voltaire

Zu einem Höhepunkt von Casanovas Reise durch die Eidgenossenschaft ward sein dreitägiger Besuch bei Albrecht von Haller im wadtländischen Roche, dem er sich mit einem wohlwollenden Schreiben des Berner Aristokraten de Muralt anempfiehlt. Haller fungierte just zu jener Zeit in Roche als Direktor der Berner Salzwerke. Von Haller, dem „berühmten Mann“, war Casanova höchst beeindruckt, äusserlich gross, kräftig und von schönem Angesicht sei er gewesen. Er rühmt Haller als Universalgelehrten: „Es wäre leichter zu sagen, welche Eigenschaften er nicht hatte, als welche er hatte.“ Weder hochmütig noch selbstgefällig sei er, und er habe auch keine anderen Fehler. Casanova erkennt in Haller einen „Gelehrten ersten Ranges“, der sich aber dem geistigen Verständnis eines jeden habe anpassen können. Casanova und Haller ergehen sich in vertieften literarischen Gesprächen, beispielsweise zu Rousseau und Petrarca, und sie lassen eine gegenseitige Sympathie erkennen. Interessanterweise lehnte Haller Rousseau ab, wie Casanova berichtet; seine „Heloise“ habe er als lügnerisch befunden, und seine Beredsamkeit sei zu voll von Antithesen und Paradoxien. Die wahre, redliche Gelehrsamkeit sei bei Petrarca zu entdecken. Was Casanovas Sicht dazu war, lässt er unausgesprochen.

Der folgende mehrtägige Aufenthalt Casanovas in Lausanne ist, entgegen dem vorangegangenen in Roche, wieder weniger ergiebig. Die Stadt wird kaum gewürdigt, und Casanova ergeht sich stattdessen ausladend in theoretischen „Bemerkungen über die Schönheit“ der Damen.

Casanova beschliesst seinen Schweizer Aufenthalt in Genf, wo er drei Tage bei Voltaire zu Besuch weilt. Reiche Gespräche zwischen den beiden prägen diese Visite, und Casanova hält sie sofort schriftlich fest. Voltaire verehrt Ariost über alles und rezitiert aus seinem Werk; er überrage selbst Homer, Dante und Petrarca. Auch stellte er Casanova seinen noch nicht veröffentlichten „Tancrède“ vor. Gespräche über verschiedene Regierungsformen, in Venedig und anderswo, ergänzen den Diskurs. Casanova lobt Voltaire wiederholt als „den grossen Mann“ und betont „den ganzen Reichtum seines glänzenden und fruchtbaren Geistes“. Er habe aber auch seine Marotten gehabt; beispielsweise habe er stets zwischen Perücken und Mützen gewechselt, um sich vor Erkältungen zu schützen.

Auch Genf erschliesst sich als Stadt aus Casanovas Bericht kaum. Er konzentrierte sich hier ganz auf den Austausch mit Voltaire. Und mit seiner Weiterreise ins französische Aix-en-Savoie, dem heutigen Aix-les-Bains, „ein hässliches Nest“, endet die Reise Casanovas durch Helvetien.

Am Ende des elften, vorletzten Bandes seiner Geschichte meines Lebens dann ein Wiedersehen in der Schweiz. Casanova hält sich kurz in Lugano auf, wo er einen Druck in Auftrag geben möchte. Seine Eindrücke von Lugano: Man esse dort gut, finde gute Gesellschaft, leichte Unterhaltung, und er habe im besten Gasthaus das beste Zimmer erhalten. So wenig, so gut.

Und was haben wir von Casanovas Reise durch die Schweiz gelernt?

Wir finden in Casanovas Lebensbericht erstaunlich wenig vertiefte kulturelle, geschichtliche oder soziale Beobachtungen zur damaligen Schweiz. Stattdessen schildert er Begegnungen mit Geistesgrössen seiner Zeit, und wie überall, wo er durchreiste, sind seine Tändeleien und Affären wichtiger als alles andere. Das eindrücklichste Beispiel dafür ist sein längerer Aufenthalt in Solothurn. Hier wie an so vielen anderen Orten beschreibt er seine Liebesabenteuer in extenso. Doch bedauerlicherweise liest es sich repetitiv, und damit auch etwas bieder, dröge. Und zur Stadt hat er beinahe nichts zu sagen. Casanova, der Chevalier de Seingalt, stellt sich eben mit Vorliebe selbst dar.

Und was hielt Casanova von den Schweizern?

Ihr Alltag sei stets gut organisiert und strukturiert, und sie seien auf Ehrlichkeit und Redlichkeit bedacht. Doch sei bei der Gerissenheit der Schweizer Restaurantbesitzer Vorsicht geboten, wie er mehrmals betont. Die Sprache der Deutschschweizer blieb ihm fremd; er bezeichnet sie als grob. Dies ist nicht überraschend, denn Schweizerdeutsch ist je nach Region, etwa in den entlegenen Tälern des Wallis, für Sprecher der Hochsprache schwer verständlich. Casanova ordnet das Schweizerdeutsche aber als deutsche Sprachvariante beachtlich gut ein und zieht einen treffenden Vergleich. In Einsiedeln versteht er „sehr wenig Deutsch“ und hält dafür, dass „die Schweizer Mundart (…) in der deutschen Sprache etwa die Stellung einnehmen dürfte wie die genuesische Mundart in der italienischen“. Damit liegt er durchaus nicht falsch.

Ausgabe:

Giacomo Casanova, Geschichte Meines Lebens. 12 Bände (München 1985).

Die schöne, sorgfältig herausgegebene Edition war eine Lizenzausgabe des Gustav Kiepenheuer Verlages, Leipzig und Weimar, DDR, gedruckt in der historischen Offizin Anderson Nexö in Leipzig, die bedauerlicherweise 2015 aufhörte zu existieren.

Daneben gibt es mehrere andere Ausgaben, die aber nicht zu empfehlen sind, weil der Text verdorben oder unvollständig ist.

H.M. Merlin 21.7.2025

Commenti